ALLER PLUS LOIN

BIBLIOGRAPHIE ARGUMENTÉE

UN PEU D’HISTOIRE

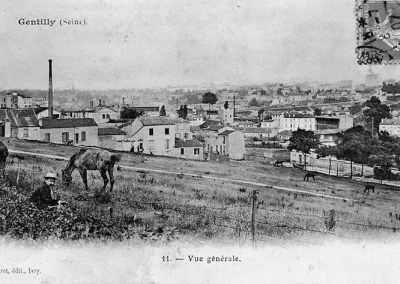

Gentilly, le quartier du Plateau Mazagran, les rues de la Paix et de Reims, au fil du temps…

Avant l’annexion de Gentilly par Paris

Extrait de : « Promenades dans les villages de Paris : 16 itinéraires de charme dans les anciens faubourgs de la capitale » de Dominique Lesbros

Gentilly : Une butte, un fantôme et un pschitt d’eau sulfureuse

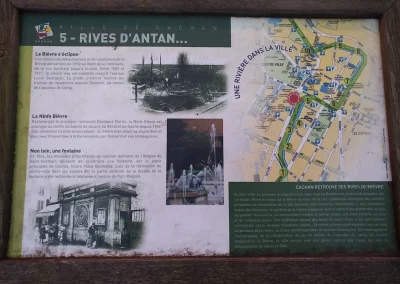

Le destin du village de Gentilly, l’un des plus anciens des environs de Paris, est étroitement lié à celui de la Bièvre, cette rivière qui dessinait jadis un immense « S renversé » au pied de la Butte-aux-Cailles avant de se jeter dans la Seine. Les prairies environnantes étaient propriété royale.

Au VIIème siècle, Dagobert en fit don à Saint Éloi, tout à la fois son orfèvre, ministre et conseiller, qui y établit une colonie de joailliers étrangers. Ces derniers étaient des païens, des « gentils » comme on disait alors. Dûment convertis à la foi chrétienne par saint Éloi, ils posèrent leur baluchon au bord de la Bièvre, rejoignant là quelques fermes de cultivateurs. Et le bourg des Gentils devint Gentilly. Le coeur du village battait autour de l’église Saint-Saturnin, sise juste derrière le périphérique, dans l’actuelle commune de Gentilly. Étirée le long de la rivière, la paroisse possédait au nord trois écarts : Bel-Air (vers l’actuelle place de L’Abbé-Hénocque, Maison-Blanche et le Petit-Gentilly (dont de nombreux habitants travaillaient à l’hospice Sainte-Anne voisin). Ce sont ces trois écarts qui sont devenus après l’annexion de 1860 des quartiers parisiens.

Que voyait le promeneur du XVIIIème ou du XIXème siècle à qui il prenait la fantaisie de suivre le cours de la Bièvre ? De belles propriétés aristocratiques, des fermes, des tavernes et des puits de carrière. Il croisait aussi quantité de tanneries, de mégisseries, de teintureries et de blanchisseries – industries friandes d’eau vive. Au-delà des berges s’étendaient de vastes prairies sur lesquelles séchait le linge étrillé par les blanchisseuses. Il n’était pas rare d’y voir aussi, à croupetons entre les pâquerettes, des botanistes ou des entomologistes venus y chercher quelque trésor d’herbe ou d’insecte. Car la faune et la flore de Gentilly étaient à la fin du XVIIIème siècle réputées pour leur richesse et leur diversité. Le savant naturaliste Joseph Pitton de Tournefort, entre autres, y fit d’intéressantes découvertes (comme l’alsine haute et celle à petites feuilles).

L’hiver, les rives de la Bièvre offraient une autre vision : celle d’un archipel de petites mares gelées où les patineurs du dimanche défiaient les lois de l’équilibre et d’où l’on extrayait de la glace. Les réfrigérateurs n’étant pas encore nés, c’est dans des sortes de tumulus que l’on conservait les denrées périssables, entre de gros blocs de glace soigneusement entourés de paille (d’où le nom de la rue de la Glacière). L’annexion de 1860 coïncida avec un événement qui bouleversa totalement le visage de Gentilly : le comblement de la Bièvre. Sous l’action des teinturiers, mégissiers, fabricants d’écarlate, tanneurs et blanchisseuses, la rivière s’était peu à peu transformée en égout à ciel ouvert.

Empuantis à la limite de l’asphyxie, les riverains demandèrent grâce. Haussmann prononça en 1858 la condamnation à mort de la rivière qui fut canalisée et couverte entre 1860 et 1912. Elle coule désormais souterraine jusqu’au parc Kellermann avant de se perdre dans le grand collecteur d’égout de la capitale, à la hauteur de la Poterne des Peupliers.

Invisible, la Bièvre n’en est pas moins présente, en creux, dans le paysage urbain. Partout, son fantôme se coule, discret et malicieux. Ici, un pan de mur abscons ; là, deux numéros de rue qui ne suivent pas ; plus loin une pente anormale ou une courbe suggestive… Sur un plan, sa silhouette se dessine en filigrane : les rues incurvées correspondent à son lit ou à ses berges [rues de la Fontaine-à-Mulard, rue Brillat-Savarin, rue Wurtz… tandis que les voies rectilignes, majoritaires, sont postérieures au comblement de la vallée. Retrouver le fil du val de Bièvre est une promenade parmi les plus attachantes qui soient, dans un dédale de villas et d’étroits passages.

Du second empire à la Grande guerre

Extrait de : « Métiers d’hier, professions d’aujourd’hui » – Madeleine Fernandez (Société d’histoire de Gentilly)

Maraîchage

La culture légumière apparait à Gentilly en 1868.

Références complémentaires en ligne :

C’est Paris en 1970 (https://paris1970.jeantho.eu/) : « La Ville de Paris et la FNAC ont organisé au printemps 1970 un concours de photographie amateur visant à produire une couverture photographique exhaustive du territoire parisien, découpé en un quadrillage de 1755 carrés de 250 mètres de côté. 15 000 candidats se sont inscrits et 2 800 d’entre eux ont remis un dossier complet.

Ces photographies ont ensuite été données à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, qui les a numérisées et organisées en un fonds, disponible sur leur site web.

Le site sur lequel vous vous trouvez permet de voir d’un coup d’oeil toutes les photos d’un carré, avant de consulter les versions haute définition sur le site de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Vous y trouverez 30 225 photographies numérisées de 6918 candidats.

Note : seules les photos numérisées sont disponibles, certains candidats ont soumis des épreuves qui ne font pas partie du fonds numérisé.«

Cliquer sur les carrés en bas de la carte aux Portes de Paris et le long du périphérique :

https://paris1970.jeantho.eu/plan/97.html

https://paris1970.jeantho.eu/carres/1727.html

Gentilly dans la Grande Métropole parisienne, aujourd’hui (et juste avant hier), cartographies dynamiques Cartoviz développées par l’IAU Ile de France : https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ortho2018&x=651734&y=6857057.5&zoom=12

Aller dans l’onglet CARTES en haut du menu pour naviguer dans différentes thématiques (données incomplètes, mais, aperçu cartographique intéressant)

Société d’Histoire de Gentilly : https://shg.jimdo.com/

Histoire du Val de Bièvre des origines aux années 1970, 2002, Madeleine Leveau-Fernandez – Ed. écomusée de Val de Bièvre, 2015 – 210 pages.

http://ecomusee.agglo-valdebievre.fr/sites/default/files/val_de_bievre.pdf

Annexes, fiches pédagogiques et documents de travail : http://ecomusee.agglo-valdebievre.fr/page/publications-0

Se reporter aussi au chapitre Patrimoine bâti

Avec aussi l’exposition cartes anciennes organisée par l’association AMVSP

Gentilly

Lire aussi les pages Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Gentilly#cite_ref-13

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit-Gentilly

ET quelques extraits intéressants trouvés sur Internet (merci à ces auteurs) :

« Saint-Éloi en parle dès le VIe siècle. Le « gentil village » des sorties des étudiants parisiens cité par Rabelais dans Gargantua, s’étendait jusqu’à la manufacture des Gobelins en 1709 avec… 101 habitants. Amputé par Paris en 1860 de Maison Blanche, Glaçière et autres Butte-aux-Cailles, il perd successivement le Kremelin-Bicêtre en 1896, puis Arcueil ET Cachan en 1922. Une vraie boucherie. Comme dit d’ailleurs le boucher de Gentilly « Hic morte vita datur » (c’est la vie et la mort). » (https://battle.paris/districts/Gentilly/)

« Etymologie : Un nom, deux hypothèses :

1. Commençons par la plus ancienne, elle est associée à la découverte d’un aqueduc gallo-romain au XIX° siècle. Cet aqueduc amenait l’eau (de la Bièvre ?) jusqu’à un domaine qu’un brave romain avait entrepris de coloniser. Comme tout bon romain, il voulait faire ses ablutions, il lui fallait donc ses thermes… donc de l’eau. Selon cette première hypothèse, Gentilly serait donc une déformation de Gentiliacum, autrement dit « la terre de Gentilius ».

Mais, nous n’avons que peu d’informations sur ce citoyen… qui avait tout de même accumulé suffisamment de sesterces derrière les armées de l’Empire pour se faire bâtir un aqueduc perso avec villa/piscine à l’arrivée.

2. Seconde hypothèse… le secteur de Gentilly était déjà habité et cultivé (il l’était d’ailleurs depuis le paléolithique) lorsque l’impayable Dagobert en fait don à Saint Eloi. Ça se passe au VII° siècle, le lieu était déjà connu pour avoir été cité comme domaine royal un siècle plus tôt.

Le bon Saint Eloi lui dit « ô mon Roi… » et y installe alors une « colonie » d’orfèvres qui, s’ils savaient travailler les métaux précieux, étaient tout à fait ignorants des choses de la religion locale, donc païens. On les appelait des « gentils ».

Si nous nous référons à l’histoire du mot, « gentil » sous-entend « bonnes manières », « bien né »… et bientôt « gentilhomme ». Bref, ces gentils étaient sans doute d’agréable compagnie et n’incommodaient pas l’autochtone.

Saint Eloi entreprit de les normaliser (lire convertir), ils conservèrent néanmoins ce nom de « gentils »… qui aurait ensuite donné Gentilly. » (http://butte.cailles.free.fr/page_2_1_4.htm)

« L’histoire de Gentilly remonte à la nuit des temps… bien avant la construction de l’église Saint Saturnin qui date tout de même du XIII° siècle (reconstruite au XVI°). Le village est né de la Bièvre et de son plateau.

La Bièvre, sinueuse et limpide, a d’abord attiré les lavoirs comme on en trouve dans tout village. Mais, au fur et mesure de l’installation de tanneurs et mégissiers au pied de la Butte aux Cailles, les blanchisseries durent remonter la rivière à la recherche d’eau propre. Bientôt, la Blanchisserie devient une véritable industrie caractéristique de Gentilly.

Quant aux carriers, eux s’étaient installés sur le plateau. De grandes roues de charpente étaient installées pour hisser les blocs de carrière jusqu’au niveau du sol.

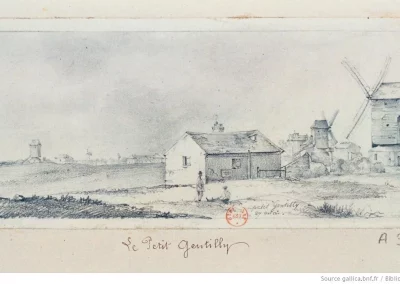

La qualité de la pierre de Gentilly était reconnue. On dit que Notre Dame de Paris a, en grande partie, été construite avec cette pierre. Sur les plateaux, le décor industrieux devait ressembler à cette illustration (ci dessus) des carrières de Malakoff qui laisse penser que de nombreux charpentiers devaient aussi hanter la ville.

XIX° siècle

Avec les décisions de Thiers, avalisées d’une part par la Loi des Bastilles (1841) et d’autre part par la construction effective des fortifications (1860), la commune de Gentilly* est amputée des deux tiers de sa surface en 1860 (le Petit Gentilly, la Maison Blanche, Bel Air, la Glacière et… la Butte aux Cailles). Une seconde annexion (1897) sera décidée plus tard pour la création du Kremlin-Bicêtre.

(*) tout comme les autres communes du sud de Paris: Issy, Ivry, Montrouge et Vanves.

« Gentil soyez. Gentil serai. »

Telle est la devise du Gentilléen. A première lecture, ça paraît anodin mais, très vite, on ressent quand même comme un malaise, presqu’une menace. Quelque chose comme » toi, mon gars, t’as intérêt à filer doux « . Non ? ça ne vous fait pas ça ?

Comme toute ville, Gentilly a essaimé… connaissez vous, chers Gentilléens, l’histoire du Moulin Michel du sieur Michel de Gentilly ?…ça se passe au Québec… il y a déjà quelques siècles. C’est par ici.

(http://butte.cailles.free.fr/page_2_1_4.htm)

Début XXème siècle : les bidonvilles de Paris : https://cabelkawan.jallet.org/linstant-vintage-les-bidonvilles-de-paris-130791

Miroir du lieu ? Détour historique…

Zone 3 depuis la nuit des temps…

(…) « Enchevêtrement de baraques et de cagnas, de terrains vagues et de poulaillers, la « zone » est un endroit plus pittoresque que dangereux que toute une littérature de la marge s’attache à dépeindre sous un jour plutôt bienveillant (…) »

(…) « Certains coins sont plus sinistres que d’autres : le boulevard Lannes, le boulevard Berthier, ainsi que toute la partie s’étendant entre Clichy et Bagnolet. Mais le pire est au sud, vers Gentilly, Châtillon ou près des berges du Point du Jour, à Billancourt, « où l’on n’oserait s’aventurer sans être armé » (…)

Dans :

Les lieux du crime. Topographie criminelle et imaginaire social à Paris au xixe siècle [1]Dominique Kalifa

Dans Sociétés & Représentations 2004/1 (n° 17), pages 131 à 150

Et en illustration

« Au temps des barricades de la commune »

Menu « Argumentaire – Bibliographie »

Reportage en images

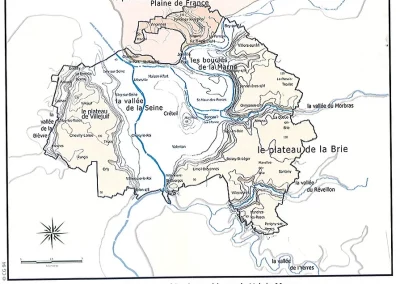

Nuances biogéographiques Val-de-Marne

Géomorphologie et nuances biogéographiques : les petites régions écologiques. Vallée de la Bièvre et ses coteaux avec le Plateau Mazagran au Sud. Topologie du bassin versant de la Bièvre, à l’articulation entre Paris et le coteau ensoleillé de la Bièvre qui s’étend jusqu’à Saclay.

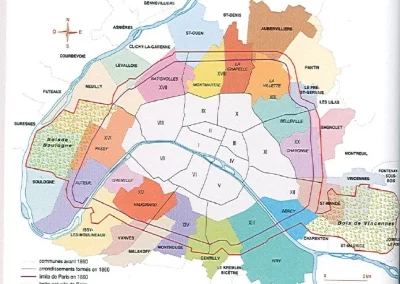

Avant 1860

Plan de l’annexion des communes et de la nouvelle division de Paris en 20 arrondissements. Tous droits Parigramme

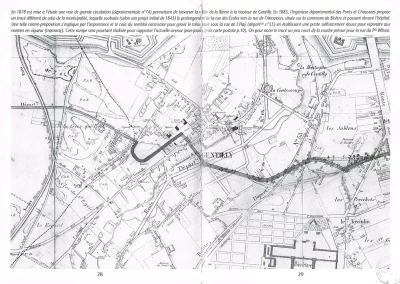

Plan de Gentilly

Plan de Gentilly. L’îlot au coeur du coeur. Gentilly est coincée au coeur d’un triangle délimité par les deux branches de l’autoroute A 6 et le boulevard périphérique parisien.

Plan des carrières Rues de la Paix et de Reims

Sous nos pieds… Carrières actuelles sous l’îlot Paix-Reims

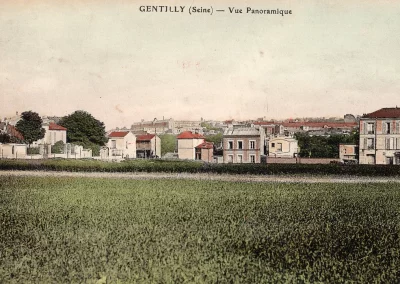

Paysage de Gentilly en 1849

La plaine de Gentilly sous la neige (Tableau de Léon-Auguste Melle, 1849). La qualité de la pierre de Gentilly était reconnue. On dit que Notre Dame de Paris a, en grande partie, été construite avec cette pierre. Sur le Plateau, en particulier l’îlot Paix-Reims, le paysage industrieux devait ressembler à cette illustration.

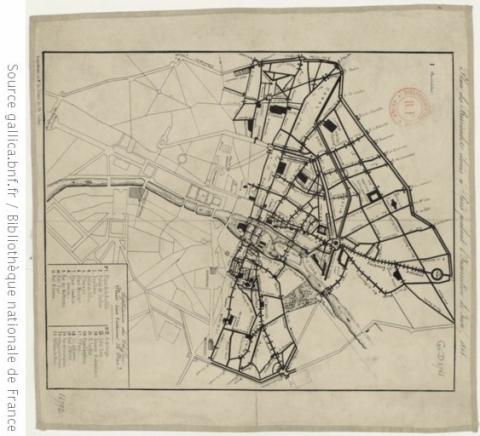

Plan d’ensemble des carrières (BNF)

Plan d’ensemble des carrières souterraines du Sud parisien https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530253103#

Vue depuis la rue des Aqueducs

Vue depuis le bas de l’îlot vert, rue des Aqueducs, à la limite d’Arcueil. On distingue l’église de Gentilly, la rue du Souvenir, le Fort de Bicêtre et en contrebas le mur le long de l’avenue Pasteur…

Regard Aqueduc de Médicis

Après rénovation récente . A l’angle de l’îlot Paix-Reims. A l’angle des anciennes rue de des aqueducs et de la ruelle aux Blancs, actuelle rue de la Paix. Le regard n°19.

Regard Aqueduc de Médicis

A l’angle de l’îlot Paix-Reims. A l’angle des anciennes rue de des aqueducs et de la ruelle aux Blancs, actuelle rue de la Paix. Le regard n°19.

Relier le GR du Grand Paris

Entre chemin de Grande Randonnée, éco-balade, promenade patrimoniale et culturelle. Les tronçons manquants entre Paris et l’espace francilien. Connexion verte d’importance régionale, Trame Verte et Bleue.

Origine des noms de rues autour de l’îlot vert :

L’îlot vert se nommait Le Clos du Saint Esprit en 1885.

Sur les aspects géologiques et de géomorphologies (entre l’exploitation de carrières de calcaire grossier et la Bièvre qui a creusé cette vallée, profonde au niveau de Gentilly), qui bien entendu, lient l’histoire de Gentilly, ses paysages et ses activités d’autrefois à des paysages et des métiers plus ou moins perdus aujourd’hui et dont il reste des traces aussi dans la littérature, l’artisanat…)

Voir aussi notre chapitre : « Aménités environnementales – Cohérence territoriale géologique, écologique et paysagère »

Rue de la Paix (ancienne Ruelle au Blanc)

qui doit ce nom aux blancs de Marne qui étaient entassés par les carriers donnant un paysage de monticules blancs…

Rue de Reims

Rue Benoît Malon

Rue Raymond Lefèvre

Regard de l’aqueduc de Médicis

L’aqueduc Médicis, appelé aussi « Aqueduc de Rungis » achemine les eaux de Rungis jusqu’à Paris, afin de fournir en eau, la rive gauche de la Seine et c’est dès le 16ème siècle que l’on songea à réutiliser le système inventé par les Romains.

En 1609, Sully ( ministre de Henri IV ) mit en route le projet, repris par Marie de Médicis, pour alimenter le Palais du Luxembourg avec ses canaux, fontaines et jardins.

Cet ouvrage souterrain, long de 16 km dont 4 km sur la commune de Cachan, traverse la vallée de la Bièvre par un pont-aqueduc, au niveau des communes d’Arcueil et de Cachan.

De nos jours, cet aqueduc, alimente en eau de sources non potable les bassins d’agrément du parc Montsouris (2000 m3 par jour), elles sont captées au « carré des eaux » sous le stade Louis Grelinger de Rungis.

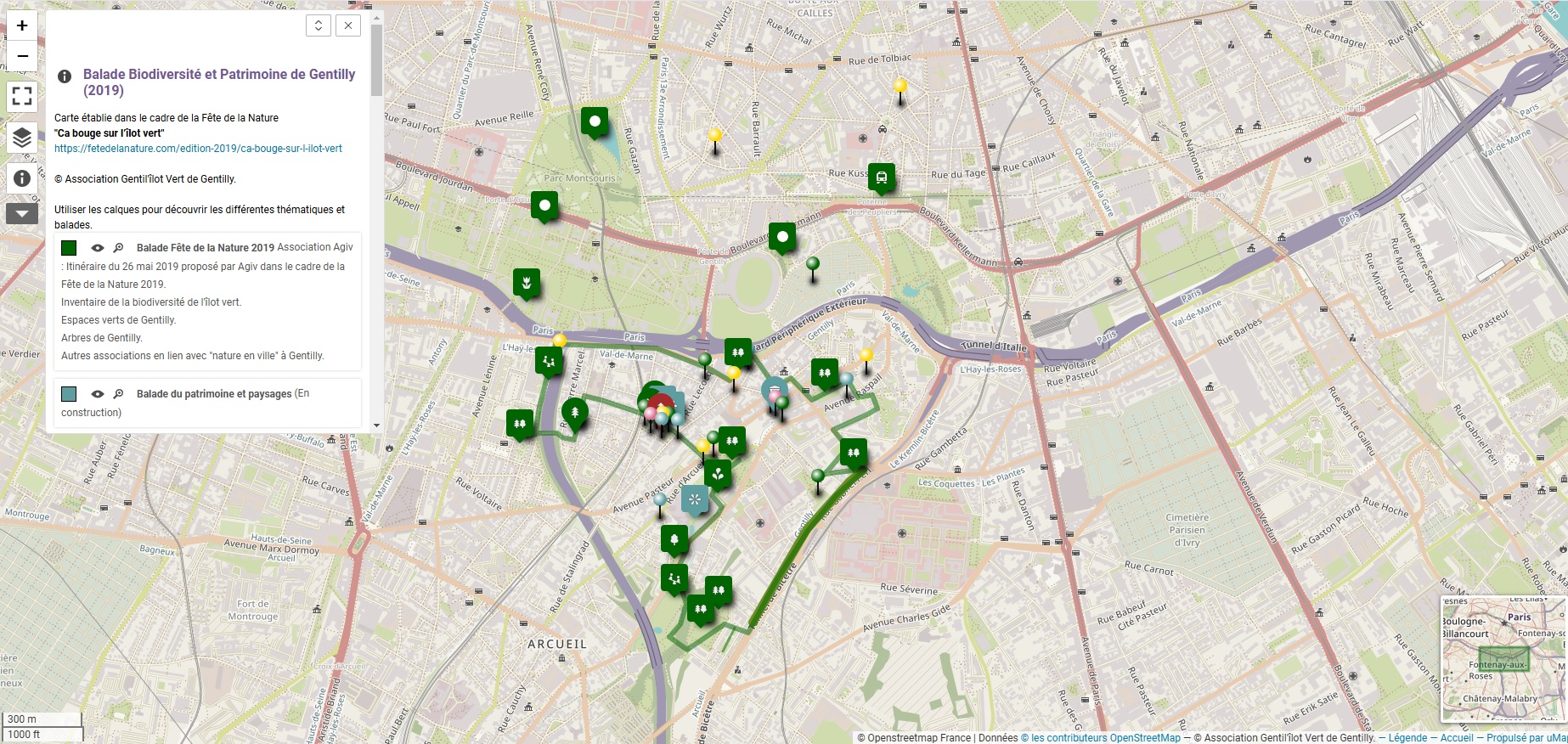

Visitez aussi la « Balade de la Biodiversité, du Patrimoine et des Paysages »

Documentaire sur la Bièvre

Autrefois, les sciences naturelles à Gentilly

« Que voyait le promeneur du XVIIIème ou du XIXème siècle à qui il prenait la fantaisie de suivre le cours de la Bièvre ? De belles propriétés aristocratiques, des fermes, des tavernes et des puits de carrière. Il croisait aussi quantité de tanneries, de mégisseries, de teintureries et de blanchisseries – industries friandes d’eau vive. Au-delà des berges s’étendaient de vastes prairies sur lesquelles séchait le linge étrillé par les blanchisseuses. Il n’était pas rare d’y voir aussi, à croupetons entre les pâquerettes, des botanistes ou des entomologistes venus y chercher quelque trésor d’herbe ou d’insecte. Car la faune et la flore de Gentilly étaient à la fin du XVIIIème siècle réputées pour leur richesse et leur diversité. Le savant naturaliste Joseph Pitton de Tournefort, entre autres, y fit d’intéressantes découvertes (comme l’alsine haute et celle à petites feuilles). » (d’après Dominique Lesbros)

Wikipedia sur Cuvier et Gentilly : « Sciences naturelles

On y trouvait le Notoxe d’Helwig, Notoxus Helwigii, un petit coléoptère ressemblant à une fourmi.

Un peu au-dessus du hameau étaient exploitées des carrières de pierre qui furent étudiées par Georges Cuvier :

« Dans les deux carrières, au lieu dit la Croix penchée, près du Petit-Gentilly, on trouve les premiers lits de calcaire marin coquillier, dès qu’on a traversé environ un mètre de terre meuble, mélangée de pierrailles calcaires et siliceuses. Les couches de marne qui précèdent ordinairement le calcaire coquillier ne se voient point ici. Il y a 15 à 17 mètres de masse ; mais les couches inférieures, composées de calcaire sablonneux et formant environ trois mètres, ne sont pas exploitées. C’est une règle qui n’a pas encore présenté de véritables exceptions »

Joseph Pitton de Tournefort, herborisant près de Bicêtre, y trouva le Sium arvensis . »

L’îlot vert s’appelait le Clos aux Esprits jouxtant la Croix penchée… La rue de la Paix existait déjà. L’exploitation des carrières est arrivée dans cette zone peu après…

1) https://www.persee.fr/docAsPDF/jatba_0183-5173_1997_num_39_2_3631.pdf

« Par exemple, sur la colline de Chaillot, il cite des plantes des pelouses calcaires comme Bupleurum falcatum L., Centaurea scabiosa L., AnthyllL) vulnerarla L.7. Sur les bords de la Bièvre, près du village de Gentilly, il mentionne Iris pseudacorus L., Sparganuim erectum L., Lysimachia vulgaris L. «

2) HENDOUX Frédéric N, FILOCHE Sébastien N, TABUT Cyril N, Inventaire National du Patrimoine Naturel (2019). Flore du Bassin parisien (CBNBP). UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/vctras accessed via GBIF.org on 2021-04-29.

Via : https://www.gbif.org/dataset/dd238f50-f594-4e51-82af-033227ccab55

Via : https://openobs.mnhn.fr/openobs-hub/occurrences/31f752de-ded7-4f7b-8716-4c72127b1cdd

Tout cela via : https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/94037/tab/especesmenacees

3) https://archive.org/stream/journaldebotaniq02pari/journaldebotaniq02pari_djvu.txt

PHANÉROGAMES ANGIOSPERMES

DICOTYLÉDONÉES

Renonculacées.

rotundiore folio et angustiore folio). Gentilly, in prato, sec. rii>ulum. Ranunculus auricomus L. {Ranunculus dulcis Tragi s. Mors us Equi). riguis, et Ivry {in silvis domesticis).

Caltha palustris L. {*Caltàa palustris Gesneri). Gentilly, in prato sec. rivulum . Fumariacées.

Cardamine pratensis L. (*Cardamiue altéra s. Sisymbrium). Gentilly, in

Crucifères.

cTfolium s. Berula minor aquat.). Gentilly, in prato sec. rivulum. Nasturtium amphibium R. Br. ? {Erysimum açuaiiçum) . Vincennes, in

12 JOURNAL DE BOTANIQUE Lychnis Flos-cuculi T /. ? (Armoraria s. Vetonica pratensis). Gentilly, in Linées. id. ? (Chamselinumserotinumfloribusalbis). Gentilly, in prato. Linum usitatissimum L. (*Linum). La Barre. [Cuit.].

42 JOURNAL DE BOTANIQUE Trifolium fragiferum L. (* Trifolium fragiferum). Gentilly, ?//( prato . ,

Et d’autres citations…

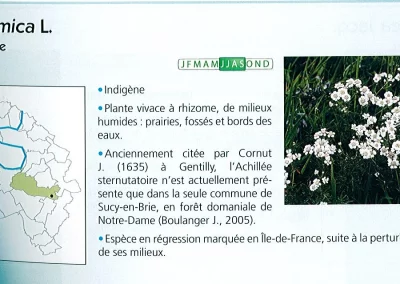

Joseph Pitton de Tournefort

En 1698, Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) publie « Histoire des plantes qui naissent à Paris », dans lequel il cite entre autre la présence de Gratiola officinalis L. à Gentilly. Extrait atlas flore du 94.

Extrait de l’Atlas de la flore sauvage du Val de Marne.

Quand Gentilly était une référence au XVIIème siècle. Recréer une prairie naturelle pour retrouver cette biodiversité perdue !

Journal de botanique (1899)

Page -75- * Pedicularis sylvatica L. {Alectorolophos II, p. ccx). —Je me souviens d’avoir observé cette espèce dans des prés très humides de la Flandre, ainsi que dans des prairies voisines du village de Gentilly, non loin de Paris.

Rue de la Paix Zone étudiée sur l’îlot vert (Gentilly)

En 2003, dans le cadre de l’inventaire floral effectué par le CBNBP. A l’emplacement du projet OCBO…

Rue de la Paix Zone étudiée sur l’îlot vert (Gentilly)

En 2003, dans le cadre de l’inventaire floral effectué par le CBNBP. A l’emplacement du projet OCBO…

Collection des observations d’Agiv sur le site de l’INPN

Visitez la collection des espèces de Gentil’îlot vert sur le site de l’iNPN. Les espèces ayant été photographiées (donc pas toutes celles observées mais des liens riches vers leurs fiches descriptives). Lien : https://determinobs.fr/#/profil/15174

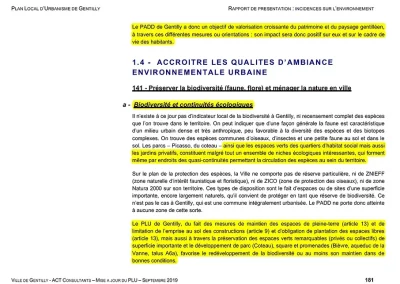

Liaisons vertes d’intérêt régional

Cartes extraites du diagnostic et du PLU PADD 2007 de Gentilly (en cours). Lien et voir dossier PADD en particulier. https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/cadre-de-vie/amenagement-et-urbanisme/plan-local-durbanisme-plu

Tracé de la Bièvre

Arcueil-Gentilly : la métropole investit 2,5 millions dans la réouverture de la Bièvre, 25% du coût total des travaux. Annoncé le 9 mai 2017 dans le Parisien.

Pour un chemin de randonnée urbain passant près de l’îlot vert à Gentilly, rue de la Paix

L’îlot vert est sur le tracé d’une liaison verte d’intérêt régional

Actualités du projet OCBO

Avancement et déploiement du projet OCBO et création de la prairie arborée à suivre sur le Blog ci-dessous :

Bonne année 2026 !

Comme en 2024, comme en 2023, comme tous les ans depuis 2017 ... l'année où l'Ogre du Grand Paris tout habillé de gris...

Projet OCBO

Carte heuristique et interactive

Présentation du projet OCBO (Observatoire Citoyen de la Biodiversité Ordinaire – qui se prononce « Oh C’est Beau »). L »histoire, la mise en oeuvre et l’avancement du projet…

Le projet OCBO est aussi présenté au travers les petits films documentaires de l’association

ILOT VERT DE GENTILLY from Ilot Vert Gentilly on Vimeo.

Janvier 2017 : L’ilot Vert de Gentilly présente les enjeux de son aménagement dans le cadre du concours « Inventons la Métropole du Grand Paris ». Soutenez nous et signez la pétition : ilotvertgentilly.com/petition-en-ligne – Réalisation : Augustin Viatte.

Octobre 2021 : C’est l’histoire d’un collectif citoyen qui a tout fait pour sauver l’existence d’un espace vert face aux menaces de la bétonisation sous couvert d’un besoin de densification. Réalisation : Wilfrid Duval

Argumentaires / Analyses

Analyses territoriales argumentées

Suivi bibliographique des domaines concernés

Actions, témoignages, reportages…

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Proin eget tortor risus. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Ac feugiat ante. Donec ultricies lobortis eros, nec auctor nisl semper ultricies. Aliquam sodales nulla dolor. Vitae consequat augue. Vivamus eget dolor vel quam condimentum sodales in bibendum odio urna sit amet.